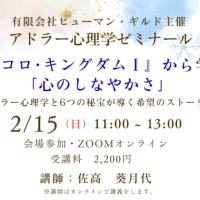

こんにちは、smaccのセラピスト、佐高葵月代です。今日は、今年アドラー心理学研究会Plusでシリーズで講義をしている、「レジリエンス」の要素の一つ「精神的柔軟性」が育てる人間関係のヒントについてお話します。

日々の暮らしの中で、私たちはたくさんの「見方」を通して物事を判断しています。

誰かの言動をどう受け取るか、自分の感情をどう扱うか——。

それは、過去の経験や性格だけでなく、「今の心の柔軟さ」によっても大きく左右されます。

たとえば、ある朝、挨拶を返してくれなかった同僚がいたとしましょう。

そのとき「無視された」「嫌われたかも」と反応することもあれば、

「もしかして忙しいのかな」「気づかなかっただけかもしれない」と受け取れることもあります。

同じ出来事でも、そのときの“見方”が違うだけで、心の反応はずいぶん変わってきます。

この「見方を選び直す力」こそ、心理学では「精神的柔軟性(psychological flexibility)」と呼ばれるもののひとつです。

それは、自分の思考や感情にとらわれすぎず、状況に応じて適応し、行動を選び直していける力。

いわば、レジリエンス(心のしなやかさ)の源にもなる、大切な心のスキルです。

「目的論」で、感情の奥にある意図を見つける

アドラー心理学では、「私たちの行動や感情には《目的》がある」と考えます。

これを目的論といいます。

たとえば、「イライラする」という感情は、ただの反応ではなく、「相手に自分の意見を通したい」、「関係をコントロールしたい」といった“目的”を持って起こることがあります。

すると、感情の裏側にある自分のニーズや思いに気づきやすくなります。

「あの人、なんであんな言い方するんだろう?」ではなく、「私はどうしてこんなに気になったんだろう?」とか「私、何を大切にしていたんだろう?」と問い直してみる。

これが、自分との関係も他人との関係も、整える第一歩になります。

誰かの見方にとらわれたときは

人間関係がうまくいかないとき、私たちはつい「相手が悪い」と思ってしまいがちです。

でもその裏には、「私は正しい」という自分の見方の“固定化”があることも。

視点を変えてみると、相手もまた、何かを守ろうとしていたのかもしれません。

不器用な言葉の奥に、不安や照れくささがあったのかもしれません。

それに気づいたとき、少しだけ相手の立場に寄り添えるようになります。

これは、「許す」とか「我慢する」という話ではありません。

ただ、「違う見方もあるかもしれない」と思えるゆるみが、心にスペースを生み、人とのつながりをやさしく保つ力になるのです。

自分の見方にも、やさしくなる

私たちはつい、自分に対しても「なんでこんなふうに思うんだろう」、「こんな自分はダメだ」と批判しがちです。

でも、ネガティブな感情や反応にも理由があり、何かを守ろうとする意図があるのです。

「私は今、不安なんだな」、「ちょっと疲れているのかもしれない」

そんなふうに自分の内側にある“声”に耳を傾けることも、精神的柔軟性のひとつです。

自分へのやさしい見方が増えると、他人にも同じようにまなざしを向けることができます。

それは、アドラー心理学でいう「共同体感覚」を育てる、大切な心の姿勢でもあります。

見方を変えることは、あたらしい一歩を踏み出すこと

見方を変えるということは、「相手に負けること」でも、「考えを捨てること」でもありません。

それは、今の自分や人との関係に、ちょっとした風を通すこと。

やさしい距離感で、自分と誰かの可能性を開く、勇気ある選択です。

私たちはいつでも、見方を選び直すことができます。

その柔軟さこそが、レジリエンスを育て、人とのつながりをより深めていく鍵になるのです。