こんにちは!アドラー心理学研究会Plus代表の佐高葵月代です。8月23日(土)と24日(日・オンライン)に、第148回アドラー心理学研究会Plusを開催しました。今回から3回連続の新シリーズ「アドラー心理学 × メタ認知 × マインドフルネス~“自分を観る力”で、視野を広げて心をひらく~」が始まりました。第1回目の今月は、「『観客の自分』を育てる——感情と行動の間に“気づき”を置く」です。

1.メタ認知とは

「メタ認知」は、心理学者ジョン・フラベルが1970年代に提唱した概念で、学習や問題解決の分野で研究されてきた概念ですが、1990年代に入ってからは、心理臨床やマインドフルネスの領域でも「自分の感情や思考に巻き込まれずに観察する力」として応用されてきました。

2.メタ認知と自己認識

メタ認知は、ジリエンスの中核となる「自己認識」とは非常に関連深い概念です。

自己認識は、「今、自分はこう感じている」と気づくこと。たとえば「私は今、不安を感じている」「心臓がドキドキしている」など。

メタ認知は、さらに一歩進んで「その気づきをどう眺め・意味付けるか」という“観察者(観客)の視点”を持つことです。たとえば「私は今、不安を感じているな。その不安は、大事にしたい何かを守ろうとしているのかもしれない」というふうに。

3.アドラー心理学とメタ認知

アドラー心理学は「人は環境や過去に支配されるのではなく、今・ここで自分の行動を選んでいる」と考えます。これを「自己決定性」と言います。たとえば「怒鳴り返した」のは、その人がその瞬間に「怒鳴る」という行動を選んだから。「言い返さなかった」のもまた、その人が「黙る」という行動を選んだからです。

また、アドラー心理学の目的論は「私たちの行動には目的がある」と教えてくれ、メタ認知は「その目的に気づき、必要であれば選び直す自由」を与えてくれるのです。メタ認知を使って、「自分はいま、どんな目的でこの反応を選んだのか?」と問いかけることで、感情に流されるのではなく、自分の内側にある“本当の目的”に気づけるのです。

今月のグループワークでは、最近のイラっとしたことや、モヤっとしたエピソードを取り上げ、主演としての自分と、観客の自分としての視点から、同じエピソードを眺める練習、また、呼吸法を使ったマインドフルネスとメタ認知の練習を行いました。

心の気づきには、呼吸も一役買えることに気づけた方もいらっしゃいました。自分の「いつも」には気づきにくいもの。グループワークを通して、対話からの気づきも多いと思いました。

今月のまとめ

- 主演の自分=感情に動かされて即座に反応する自分、観客の自分=一歩引いてその感情を眺め、選択を考える自分

- 観客の自分が育つと、アドラー心理学の「自己決定性」を実践できる。

- 目的論は「すべての行動の裏に目的がある」と教えてくれる。メタ認知は「その目的に気づき、別の選択肢を見つける力」を与えてくれる。この2つが合わさることで「衝動に振り回されず、主体的に生きる」土台をつくる。

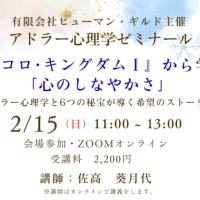

次回のご案内

次回、第149回アドラー心理学研究会Plusは、9月27日(土)札幌市民交流プラザ 控室402、28日(日)ZOOMで開催します。

テーマは、「アドラー心理学 × メタ認知 × マインドフルネス~“自分を観る力”で、視野を広げて心をひらく~②『思考のクセ』を見つめる——ライフスタイルと認知のフィルター」 です。

メタ認知とは、「自分がいま何を感じ、どう考え、どう行動しようとしているか」に気づく力。アドラー心理学のライフスタイルで、思考パターン+感情パターン+行動パターンを分析します。

また、メタ認知で”自分のフィルター”に気づくことで、「私、またこのパターンに入ってるな」に気づけるきっかけを学びます。

ぜひ、ご参加くださいね。